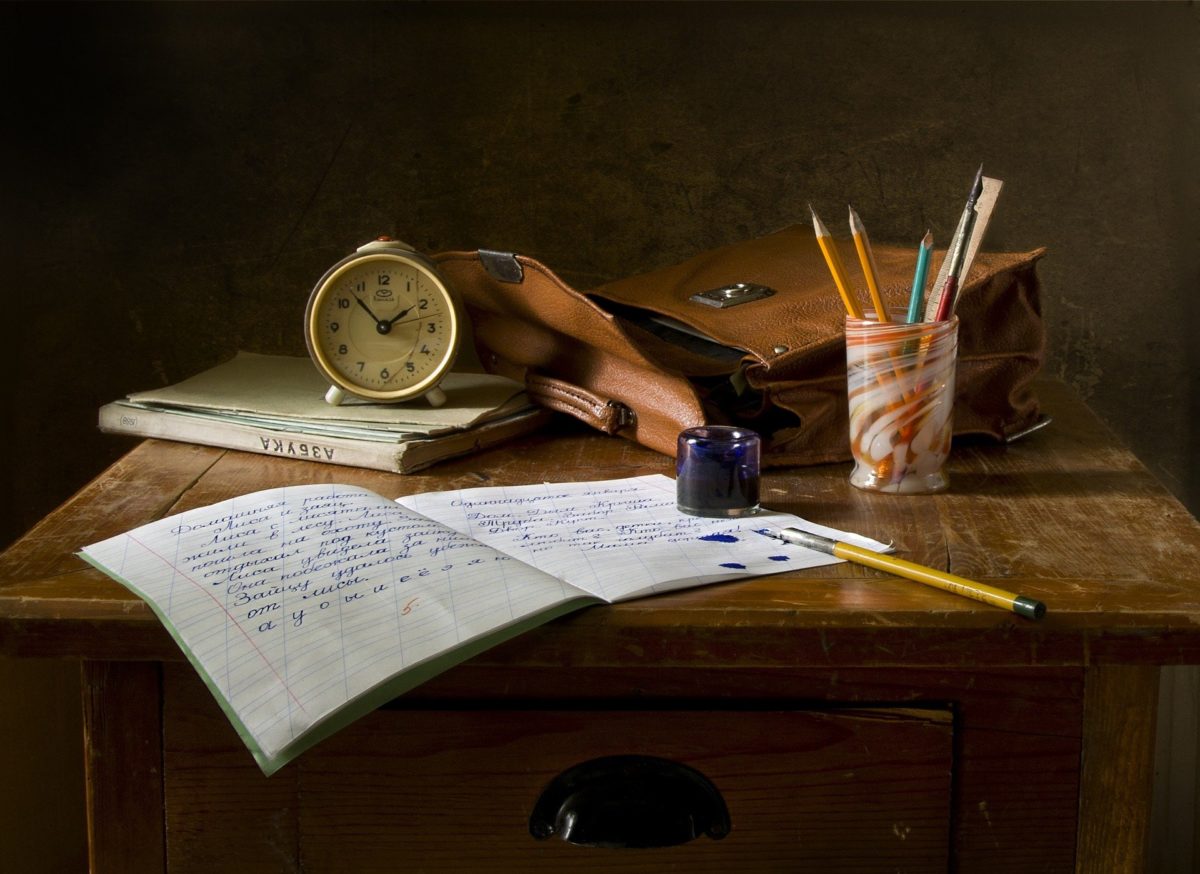

Heute habe ich die Wohnung bis am Abend für mich alleine. Ich habe mir vorgenommen zu schreiben. Nun sitze ich an meinem Schreibtisch, blicke ab und zu aus dem großen Fenster und sehe den verschneiten Balkon. Ein paar Tontöpfe (da waren Kräuter gepflanzt) vom Sommer stehen noch da, die sind jetzt komplett eingeschneit. Eigentlich müsste ich noch putzen, abstauben, einkaufen, Essen zubereiten und meinen Schreibtisch aufräumen (Die Bücher stapeln sich mal wieder und ein freier Platz ist rar. Selbst die Teetasse muss auf einem der Bücher ihren Platz einnehmen). Schreiben ist Arbeit. Harte Arbeit. Wieviel Kraft, Energie und Denkleistung in einen einzigen Text – was sage ich: In eine einzige Seite, manchmal in einen einzigen Satz – hineinfließen, ist am Ende, wenn man den Text liest, nicht zu erfassen. Ganz im Gegenteil. Ein guter (was heißt schon gut?) Text liest sich leicht, so als sei er in einem Zuge heruntergeschrieben worden und so als hätte man der Autorin die Worte in den Schoß gelegt.

Wer darf sich Autor*in nennen?

Meinen ersten „richtigen“ Text habe ich in der dritten Klasse geschrieben. Wir sollten im Deutschunterricht eine Geschichte erfinden und sie der Lehrerin abgeben. Sie las nur eine einzige Geschichte der gesamten Klasse vor – und das war meine. Die Geschichte handelte von einem kleinen Vogel, der nach dem Sommer nicht mit den anderen in den Süden fliegen konnte, weil er zu schwach war. Der kleine Vogel musste hier im kalten Deutschland überwintern und war auf Hilfe angewiesen. Ich weiß zwar nicht mehr, wer ihm half, aber die Geschichte ging natürlich gut aus. In der Grundschule fing ich auch an Tagebuch zu schreiben, später schrieb ich Gedichte und Geschichten für Kinder. Im Grunde habe ich schon immer geschrieben und genau deshalb beschäftigt mich schon lange eine Frage: Darf ich mich Autorin nennen oder ist diese Zuschreibung an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, mindestens ein Buch publiziert zu haben? Würde man(n) (oder frau) mich als eingebildet, überheblich und arrogant beschreiben, wenn er*sie in meinem Profil lesen würde, dass ich mich selbst Autorin nenne? Möchte ich mich mit dieser Bezeichnung höher stellen, als es mir eigentlich zusteht?

Seit kurzer Zeit habe ich – ich habe lange mit mir gerungen – auf meinem Instagram-Kanal die Kategorie „Autorin“ gewählt, und noch immer bin ich unsicher, ob ich mich wirklich so bezeichnen kann / darf? Ist das nicht dreist gegenüber den echten Autor*innen, also jenen, die schon Bücher und Artikel in renommierten Magazinen sowie Zeitungen herausgebracht und gar Literaturpreise bekommen haben? Gegenüber jenen, die das Schreiben professionell gelernt haben? Und würde ich mich dann nicht fälschlicherweise in eine Reihe mit den Großen stellen: Fromm, Goethe, Schiller, Mann oder Orwell? (Eine Frau fällt mir gerade leider nicht ein.)

Im Duden wird der Begriff Autor wie folgt beschrieben: „Verfasser eines Werkes der Literatur, eines Textes.“ Genau das tue ich: Ich schreibe und verfasse Texte. Punkt. Diese sind zwar nicht erfolgreich im Sinne von kapitalistischer Prinzipien, denn ich verdienen keinen einzigen Cent mit meinen Texten. Dennoch: Laut Definition scheine ich wohl Autorin zu sein. Es fühlt sich trotzdem so an, als würde ich mir etwas aneignen, das mir nicht gehört oder das ich mir erst verdienen müsste.

Gedankenblitze beim Schreiben

Jetzt sitze ich schon über zwei Stunden am Schreibtisch, bin mindestens drei Mal auf der Toilette gewesen und habe mir zwei Mal Tee nachgegossen. Und immer wieder schaue ich zum Fenster heraus. Der Schnee auf dem Balkon ist noch komplett unberührt. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind den Schnee nicht berühren wollte, weil er dann „kaputt“ gegangen wäre. Von meinen drei Kaninchen, die ich als Kind und Jugendliche hatte, wollte immer nur eines in den Schnee. Diese Gedanken habe ich, während ich aus dem Fenster schaue, den Sonnenuntergang beobachte und ich eigentlich einkaufen gehen sollte. Ich bin schon viel zu lange am Schreibtisch, schießt es mir durch den Kopf und was habe ich in dieser Zeit gemacht? Nur geschrieben. Die Spülmaschine räumt sich allerdings nicht von alleine aus und die Wäsche macht sich auch nicht von selbst. Auch der Supermarkt schließt seine Türen zu einer bestimmten Uhrzeit. Es ist immer die gleiche Schwierigkeit: Ich kann einfach nicht dranbleiben und den Schreibprozess fließen lassen, mich tief in die Tätigkeit des Schreibens versinken, ohne dass andauernd Gedankenblitze auftauchen und mir sagen, welche der Care-Arbeiten noch nicht erledigt sind. (Ich entscheide mich an dieser Stelle zu unterbrechen, um einkaufen zu gehen.)

Schreiben ist Arbeit. Schreiben ist ein einsamer Prozess und er kann auch einsam machen (ich glaube so oder so ähnlich hatte es einmal eine kluge Person über das Schreiben ausgedrückt, nur leider weiß ich gerade nicht mehr wer das war). Schreiben ist auch nicht gleich schreiben. Es kommt darauf an, für wen und was ich schreibe. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen literarischen Text, wie diesen, oder eine wissenschaftliche Arbeit verfasse. Beides ist auf die jeweils eigene Art und Weise schweißtreibende und knallharte Arbeit. Vor allem das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit ist ein Prozess, der es in sich hat. Denn er ist von sehr viel Geduld geprägt. Ich lese, schreibe, forsche und dann forsche ich, lese ich und schreibe ich und so weiter und so fort. Bis jemand diese Arbeit je zu lesen bekommt, vergehen Wochen und Monate. Und es ist ein Prozess, bei dem man manchmal das Gefühl hat nur sehr mühsam vorwärts zu kommen. Eine Seite aufs Blatt Papier zu bringen, kann schon richtig viel sein und einen ganzen Arbeitstag in Anspruch nehmen. Beim Schreiben der Masterarbeit erlebe ich regelmäßig ein Wechselbad der Gefühle: Freude, Lust, Wut, Unlust, Trauer, Verzweiflung, Motivation, Müdigkeit, Erschöpfung. Alles ist dabei, im Wechsel oder gleichzeitig. Es gibt Tage, da würde ich alles einfach an die Wand klatschen, weil wirklich alles blöd ist: Das Thema, die Art meiner Forschung und alles was ich je dazu geschrieben habe. Und dann gibt es Tage, da bin ich fast ein bisschen stolz, darauf was ich schon geschafft habe. All das gehört zum Schreiben dazu – und doch bleibt diese Seite am Ende meist verborgen.

Wir brauchen weibliche Vorbilder

Übrigens: Dass mir bei den großen Schriftstellern nur Männer eingefallen sind, hat einen Grund. Ilka Piepgras, die das Buch „Schreibtisch mit Aussicht“ herausgegeben hat, schreibt dazu folgendes:

„In der Literaturgeschichte haben Frauen keine Tradition. Nahezu alle berühmten Romane wurden von Männern geschrieben und große literarische Frauenfiguren wie Anna Karenina oder Emma Bovary waren reine Männerfantasien. Ein allgemeingültiger Kanon weiblichen Schreibens existiert nicht – leichter könnte man einen Kanon der nicht veröffentlichten Frauenstimmen zusammenstellen, scheint es. Es fehlen Vorbilder und Ideale von Schriftstellerinnen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.“

Vielleicht fehlen mir die großen weiblichen Vorbilder von Schriftstellerinnen? Ich kenne keine Frau, die einfach nur Schriftstellerin war oder ist. Die sich nur dem Schreiben und dem kreativen Prozess widmet. Die – ohne sich erklären zu müssen – sagt: Ich bin Schriftstellerin, stehe morgens auf, gehe in mein Arbeitszimmer, schreibe und komme am Abend um 19 Uhr wieder heraus (dann finde ich eine aufgeräumte, geputzte Wohnung vor und eine warme Mahlzeit steht bereits auf dem Tisch).

Wenn ich schreibe, finden da im Hintergrund noch andere Denkprozesse statt, die aufpoppen und mich daran erinnern, was ich noch zu tun habe und was noch zu erledigen ist. Sollte ich dennoch – ausversehen natürlich – in einen Flow hineingeraten und tief arbeiten, dann nur für einen kurzen Moment. Ich wehre mich regelrecht dagegen diesen Punkt des Versunkenseins in eine Tätigkeit zu erreichen. Es macht mir Angst, wenn ich daran denke, alles um mich herum nicht mehr wahrzunehmen und mich dem Fluss der Tätigkeit hinzugeben.

Schreiben ist Arbeit

Die Werkstattberichte von Schriftstellerinnen aus dem Buch „Schreibtisch mit Aussicht“ liegen seit ein paar Tagen hier auf meinem Tisch. Schon alleine der Text im Einband hat mich sofort abgeholt, denn dort heißt es:

„Schreiben ist harte Arbeit, das gilt unabhängig von Geschlecht, und es ist ein Synonym für allerhöchste Konzentration. Bislang sind Werkstattberichte von Frauen rar. Dieses Buch versammelt nun erstmals Beiträge über die Schnittstelle von Leben und Kunst. Mal ergreifend und offenherzig, mal pragmatisch und wirklichkeitsnah reflektiert jeder Text auf eigene Art weiblichen Schöpfergeist und räumt mit überholten Schriftstellerinnenklischees auf.“

Ich glaube, auf dieses Buch habe ich seit vielen Jahren gewartet, ohne dass ich es wusste. Durch die Berichte der Schriftstellerinnen kann ich meinen eigenen Ambivalenzen plötzlich Worte geben, sie sind nicht mehr so verschwommen, die Puzzleteile fügen sich sukzessive zu einem Gesamtbild zusammen. Ein Bild, das wohltuend ist und gleichzeitig schmerzt. Besonders berührt – und zum Nachdenken gebracht – haben mich diese Worte der Schriftstellerin Elfriede Jelinek:

„Die Frau hat kein Werk. Mir fehlt in der Debatte um weibliche Kunst und Weiblichkeit im Öffentlichen immer ein einziges Wort: Verachtung. Seltsamerweise spricht es nie jemand aus, nicht einmal Feministinnen, vielleicht weil sie es sich nicht eingestehen wollen, doch es ist bezeichnend für das, was die Frau für ihre Arbeit bekommt, auch wenn das eben nie ausgesprochen wird. Die Verachtung des weiblichen Werks. Lustig ist es ja immer, Aufzählungen von Künstlern zu lesen. Wenn es um den Kanon, um die Verewigung geht, wird man kaum je eine Frau in der Aufzählung finden können.“

Die Verachtung der weiblichen Kunst kann ich fühlen. Vielleicht ist das auch einer von mehreren Gründen, weshalb ich damit hadere mich selbst als Autorin zu bezeichnen? Habe ich etwa Angst vor Verachtung? Denn Verachtung ist mehr als nur ignoriert zu werden. Verachtung geht tiefer und geschieht häufig subtil. Verachtung ist auch mit einem Schamgefühl verknüpft, so empfinde ich das jedenfalls. Ich könnte der Verachtung natürlich entgehen: Ich müsste einfach nur aufhören zu schreiben und ich müsste aufhören meine Texte öffentlich zugänglich zu machen. Ja, ich müsste einfach nur so sein und das tun, was man(n) von mir – einer Frau im Patriachart – erwartet. Für diese Rolle würde ich dann gelobt und eben nicht verachtet werden. Künstlerinnen werden im Übrigen nicht nur von Männern verachtet, dies zu glauben wäre naiv und würde das Problem in seiner Gänze nicht erfassen. Denn auch Frauen möchten patriarchale Strukturen aufrecht erhalten und verachten ihre Geschlechtsgenossinnen. Lange habe ich gegen mein Inneres gekämpft und alles dafür getan, um geliebt zu werden. Der Preis war zu hoch. Doch jetzt zahle ich den Preis der Verachtung.

Ja, ich bin Autorin, denn ich schreibe Texte. Ja, ich hadere noch immer damit, denn damit ist verbunden, Verachtung auszuhalten.